À l’automne 2016, le Studio-Théâtre de Vitry lançait un appel à projet pour recruter son prochain directeur ou sa prochaine directrice. Je déposais ma candidature et adressais le projet suivant aux instances décisionnaires : Ministère de la Culture, Région Île-de-France, Département du Val-de-Marne, Ville de Vitry-sur-Seine. En même temps que je le postais, je le rendais public sur un site internet accessible à tous.

Ce projet n'a pas été retenu.

Le secret de l’action, c’est de s’y mettre.

Alain

Un metteur en scène jeune, peu connu du grand public, qui n’a jamais travaillé avec de gros budgets ni rencontré de grands succès institutionnels peut-il tout de même devenir directeur d’un théâtre ? C’est l’une des questions que j’aimerais poser avec ce projet. Évidemment, je souhaiterais que la réponse soit positive, théoriquement et dans les faits, car je veux croire que l’on choisit un directeur sur ses idées et sur ses compétences, non sur sa renommée et l’image qu’il renvoie.

J’ai vingt-neuf ans, j’écris mon premier projet pour un lieu et je me suis engagé à le terminer le 10 novembre 2016, jour de mes trente ans. Je commence par là parce que j’ai rencontré de nombreux directeurs, directrices, binômes de direction, trinômes, directeurs issus de l’immigration, directeurs étrangers, mais je n’ai jamais eu affaire à un directeur de trente ans ou moins.

Quand on aspire à diriger une structure, il faut avoir conscience de ce que l’on représente. Donc autant aborder cette question d’entrée de jeu et, pour le coup, revendiquer fièrement ce que j’incarne : un artiste jeune certes, mais un jeune qui n’a jamais été une caution. D’un point de vue strictement symbolique, je me différencie d’autres metteurs en scène que certaines institutions ont subitement promus pour faire croire qu’elles s’intéressaient aux jeunes alors que ce n’était pas le cas. Ce phénomène n’est pas nouveau : la promotion de quelques représentants des minorités a toujours été une stratégie payante pour l’establishment.

Que les jeunes générations n’aient pas voie au chapitre et qu’on ne leur permette pas d’administrer les moyens de production des théâtres, cela me semble grave mais en même temps assez symptomatique de ce que nous vivons. C’est un signe des temps. Rappelons-nous qu’il y a cinquante ans, en 1966, un certain Patrice Chéreau devenait directeur du Théâtre de Sartrouville, en banlieue parisienne. Il n’était âgé que de vingt-deux ans. Aujourd’hui, cela paraîtrait impossible. Pourquoi ? Sans doute parce que les théâtres sont devenus de véritables entreprises et que la société ne cherche plus à intéresser ses jeunes à la politique ni à les mettre en responsabilités : elle préfère les étourdir à grands coups d’animations culturelles plutôt que de les amener à s’interroger sur leurs conditions de vie. Or, je pense que par sa taille et son identité, le Studio-Théâtre de Vitry est une structure qui conviendrait parfaitement à un artiste jeune, audacieux et partageur. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi et de vous dire ce que j’aimerais y faire. Comme vous ne me connaissez peut-être pas ou peu, acceptez simplement que je fasse un rapide détour biographique afin que vous puissiez savoir d’où je parle et, surtout, où je veux aller.

La clairvoyance du galérien

Mon intérêt pour la scène est né à Arcueil, dans le Val-de-Marne, où j’ai habité pendant quinze ans. Adolescent, je prenais des cours de théâtre dans un atelier de quartier dirigé par un acteur iranien qui avait travaillé avec Ariane Mnouchkine, au Théâtre du Soleil. Ce n’est qu’à dix-huit ans, alors que j’étais en classes préparatoires, que j’ai commencé à devenir un spectateur assidu grâce à un professeur de philosophie et d’études théâtrales, Alain Ménil. J’ai découvert des lieux que je ne connaissais pas, comme la MC 93 de Bobigny, le Théâtre de Gennevilliers ou le Théâtre des Amandiers (Nanterre). En 2006, je suis entré à l’École normale supérieure de Lyon, dans le département d’études théâtrales, et j’ai investi le théâtre du campus pour créer mes premières mises en scène, en autodidacte.

Lorsque j’ai pris conscience que l’art vivant était ce qui m’intéressait, je suis rentré à Paris où j’ai connu ce que l’on est en droit d’appeler la galère : pas d’espaces de répétition, pas d’argent, pas d’accompagnement, pas de programmation, pas de spectateurs. Et assez peu d’avenir. En désespoir de cause, je me suis replié dans le seul endroit où je pouvais travailler : mon appartement de la Goutte d’or. J’y ai créé une performance courte avec une interprète avec qui je travaille toujours, Sophie Demeyer (Je pensais vierge mais en fait non, 2010). Répétée gratuitement, sans aucun moyen, cette pièce a été repérée par Damiano Gatto, alors directeur adjoint du Studio-Théâtre, et José Alfarroba, directeur du Théâtre de Vanves. José Alfarroba a rapidement acheté ma pièce et a voulu la montrer dans le cadre du Festival Artdanthé, en association avec le Studio. C’est ainsi que je suis entré dans le réseau professionnel. J’ai ensuite développé un travail pluridisciplinaire qui a été produit et diffusé dans des lieux comme le Studio-Théâtre de Vitry, le Théâtre de Vanves, la Ménagerie de Verre, le Théâtre de Gennevilliers, le Théâtre Paris-Villette, le Carreau du Temple, le Centre d’art contemporain de Brétigny, le Festival Actoral (Marseille), Les Rencontres de la forme courte (Bordeaux).

Je retrace ce parcours parce qu’il est révélateur de ce que je suis : un pur produit de l’ascenseur social. Je ne viens pas d’une famille d’artistes, je n’ai pas étudié dans une école d’art et je n’ai jamais travaillé pour un metteur en scène connu. J’ai simplement fait preuve d’une certaine pugnacité pour réaliser des projets qui me tenaient à cœur et j’ai rencontré sur ma route des gens qui m’ont porté, aidé, soutenu et ouvert l’esprit.

Aujourd’hui encore, rien n’est gagné car je fais partie de la plus grande famille qui existe dans le monde de l’art : celle des travailleurs pauvres, passablement surexploités, toujours à la recherche de soutiens pour produire leur travail et rémunérer décemment leurs collaborateurs dévoués. C’est un combat de tous les jours. Et pourtant, cette expérience a fini par me donner une longueur de vue, une bonne connaissance de la réalité du terrain et des problématiques que ma génération rencontre. Cette dure réalité, nous sommes effectivement très nombreux à devoir l’affronter (en gros, la majorité) mais la petite minorité des professionnels qui administre les théâtres en est souvent coupée et ne parvient guère à la changer. Pour ma part, je ne m’en suis jamais satisfait et mes galères quotidiennes m’ont au moins donné une envie : celle de changer les choses, pour moi et pour les autres. C’est pourquoi je dépose ma candidature pour diriger ce Studio que je connais bien : parce que je souhaite mettre en œuvre un projet ambitieux qui partagera les richesses, réduira les inégalités et soutiendra des artistes que les institutions négligent. Ainsi, je me sentirai utile à la communauté et fier, car je ferai en toute liberté ce que beaucoup de directeurs n’ont pas fait. Vous verrez : contrairement à ce que l’on pourrait croire, mon projet ne consistera pas à tout saboter mais plutôt à prendre des décisions très simples dont la modestie vous surprendra.

Ce que nous donnerons : tout

Venons-en aux faits. Et convenons que le Studio a écrit, ces dernières années, des pages plutôt belles de son histoire. Certains choix peuvent toujours être critiqués mais l’équipe qui a dirigé ce lieu (Daniel Jeanneteau, Juliette Wagman, Damiano Gatto) a accompli un vaste travail de défrichage et d’ouverture. Le Studio a accueilli des artistes qui avaient de faibles moyens et il a mis à leur disposition des ressources financières et techniques leur permettant de travailler dans de meilleures conditions. J’ai pu en prendre toute la mesure car le Studio a coproduit et diffusé trois de mes créations : Je pensais vierge mais en fait non (2010-2012), Soustraction du monde (2012) et Rencontre avec le public (2013-2014). Par ailleurs, Daniel Jeanneteau n’a pas privatisé l’outil puisqu’il n’a présenté qu’une seule création à Vitry en l’espace de neuf ans (Les Aveugles, 2014). Cela est suffisamment rare pour être remarqué.

Ce bilan est un socle sur lequel nous devons nous appuyer. Nous allons le consolider, le développer et le porter encore plus loin. Pour en revenir à ce que j’expliquais en préambule, un très grand nombre d’artistes, jeunes et prometteurs, n’ont aucun moyen pour travailler et peu d’interlocuteurs – en particulier les jeunes de vingt à trente ans. Parce qu’ils en sont au début de leur parcours mais aussi de leur vie d’adulte, ils rencontrent d’innombrables difficultés pour mettre en œuvre leurs projets, surtout ceux qui ne sont pas passés par les écoles d’art. Personne ne leur prête attention. Personne ne leur fait confiance. Personne ne les finance décemment. Et bien ce sont eux que nous allons aider en priorité et en urgence absolue, et pour cela, nous nous fixerons l’objectif de consacrer près de 50 % de notre budget global à l’artistique.

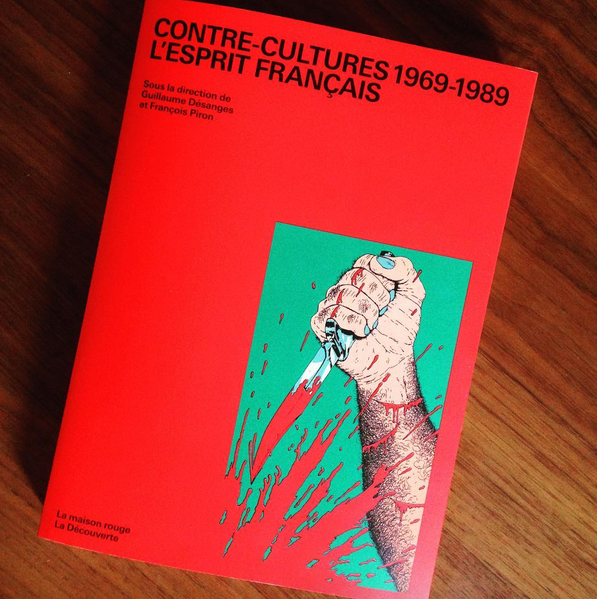

En 1970, le journal d’extrême-gauche Tout ! arborait ce slogan sur sa couverture : « Ce que nous voulons : tout ! ». Ce mot d’ordre deviendra la nouvelle devise du Studio et nous l’écrirons sur la façade s’il le faut, car la France entière devra savoir qu’il existe un endroit où les jeunes pourront travailler sans se faire exploiter et, précisément, avoir tout : 1) des résidences longues dans un bel espace de travail, modulable, fonctionnel, avec un parc technique moderne et entretenu ; 2) un apport en coproduction conséquent qui assurera la viabilité économique de leur projet et incitera d’autres coproducteurs à s’engager, selon un effet d’entraînement (cela signifie que nous nous interdirons les coproductions « peau-de-chagrin » à moins de 5 000 €) ; 3) un accompagnement humain et intellectuel tout au long du processus de création et de diffusion ; 4) une bonne visibilité avec au moins quatre dates de représentation au Studio ; 5) un suivi complet qui se poursuivra au-delà du passage à Vitry. Toute l’équipe défendra ardemment les projets que nous aurons produits et nous mobiliserons le réseau du spectacle pour que nos productions soient convenablement diffusées et puissent vivre, évoluer et s’enrichir au contact de territoires et de publics différents. Étant donné que les équipes artistiques fragiles n’ont généralement pas de quoi rémunérer un chargé de production et de diffusion, nous devrons assumer ce travail nous-mêmes, autant que possible.

Mais si nous voulons que le Studio devienne un oasis dans un monde de précarité, notre accompagnement humain, artistique et intellectuel devra faire autant envie que notre soutien financier. Avec les équipes, nous entamerons un dialogue approfondi sur toutes les dimensions de leur travail : administration, production, logistique et aussi –j’insiste car c’est le plus important – artistique. Les résidents auront à leur disposition un Pôle dramaturgie composé de trois personnes qu’ils pourront inviter à venir voir leur travail et avec qui ils pourront s’entretenir pour recevoir des informations, conseils et suggestions de tout ordre. Ils pourront solliciter au choix : Maya Boquet, dramaturge pour Mathieu Bertholet, Julien Fišéra, Gérard Watkins, Émilie Rousset ; Élise Simonet, membre de l’Encyclopédie de la parole et collaboratrice artistique de Joris Lacoste : elle a accompagné les travaux d’Antoine Defoort, Belinda Annaloro (théâtre), Mylène Benoît, Nina Santès & Célia Gondol, Pauline Simon (danse), Gérald Kurdian (musique) ; ou moi, qui ai accompagné les créations de Hauke Lanz, Perrine Mornay (théâtre), Olivier Normand, Ali Moini (danse). S’ils le jugent opportun, les artistes pourront aussi ouvrir une ou plusieurs répétitions à l’équipe du Studio pour qu’elle ait une visibilité sur le travail qu’elle accueille et qu’elle voie s’incarner la démarche qu’elle soutient. Bref, pour que la structure ne devienne pas un guichet comme les autres, nous proposerons un accompagnement collectif, détendu et chaleureux. Ainsi, les résidents se réjouiront d’avoir à leurs côtés une équipe concernée, solidaire et surtout stimulante intellectuellement, ce qui manque à beaucoup trop de théâtres. C’est bien d’additionner des chiffres mais le business ne doit pas phagocyter toutes les discussions.

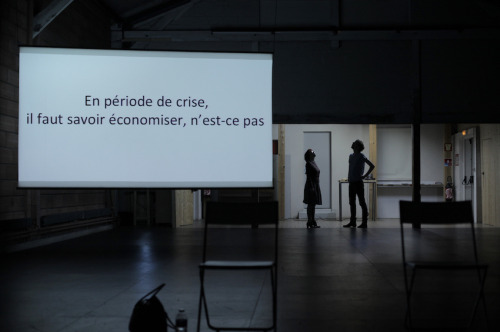

Véronique Alain et Olivier Veillon dans Rencontre avec le public, de Thibaud Croisy, Studio-Théâtre de Vitry, 2014. Photo : Emmanuel Valette.

Prolétaires de toutes les disciplines, unissez-vous !

Compte tenu du niveau de pauvreté ambiant, ce n’est pas absolument pas le moment de jouer les disciplines les unes contre les autres. Le Studio hérite d’une tradition théâtrale en raison des esthétiques de ses précédents directeurs (Jacques Lassalle, Alain Ollivier, Frédéric Fisbach, Daniel Jeanneteau) mais pour une génération comme la nôtre, les formes ne sont plus aussi genrées qu’autrefois. Nous savons que les disciplines dialoguent, se répondent, se contaminent et nous aimons faire des incursions dans celles que nous ne connaissons pas. Beaucoup d’entre nous travaillent indistinctement avec des acteurs, danseurs, performeurs, vidéastes, musiciens…

Attentif à ces évolutions, Daniel Jeanneteau avait accueilli quelques créateurs proches de la danse (Katalin Patkaï, Yves-Noël Genod) et de la musique (Gérard Pesson, Pierre-Yves Macé). Nous développerons davantage ce travail d’ouverture et nous proposerons des saisons en mosaïques, colorées par des influences différentes, des esthétiques diverses, des œuvres protéiformes. Si un chorégraphe ou un plasticien nous soumet un projet exaltant, nous ne le refuserons pas sous prétexte que « son travail ne s’inscrit pas dans le cadre de nos missions ». Il faut en finir avec ces phrases toutes faites dont on nous rebat les oreilles. Nous défendons des gens et des projets, pas des catégories.

Ces dernières années, j’ai vu beaucoup de films documentaires qui passent rarement dans les salles de cinémas : ceux d’auteurs incontournables comme Frederick Wiseman, Johan van der Keuken, Lionel Soukaz, et d’autres de réalisatrices contemporaines très talentueuses comme Clarisse Hahn ou Marie Voignier. Je me suis souvent dit que ces œuvres pourraient faire écho à des questions soulevées par des pièces et qu’il serait heureux de croiser les médiums, d’inviter les spectateurs à venir voir un film un soir ou un dimanche après-midi. C’est en cultivant la mixité artistique que l’on parvient à créer de la mixité sociale. C’est en proposant un film, un concert, une pièce sonore, bref en invitant d’autres formes artistiques que nous réussirons à briser la monotonie des saisons culturelles et que de nouveaux curieux viendront pousser la porte du Studio.

Une direction associée à une équipe de têtes chercheuses

J’ai toujours été étonné que les programmations des théâtres soient composées par une ou deux personnes. On ne peut pas accepter que tous les spectacles soient choisis par un seul individu qui engage, selon des critères souvent très mystérieux, les milliers d’euros de la collectivité toute entière. De plus, on sait que l’élaboration d’une saison n’est pas chose aisée : à force de voir des centaines de spectacles et d’être courtisé par tout le monde, on a tendance à se laisser aller à des facilités, à manquer de discernement, à perdre sa curiosité et son élan initial. Autrement dit, on s’encroûte assez vite.

Le Studio sera donc à l’avant-garde d’un grand mouvement de refonte du travail de programmation. Nous expérimenterons des dispositifs plus collégiaux, plus transparents et démocratiques. Dans cette optique, je réunirai à Vitry une bande de professionnels aguerris qui ne partageront pas toujours les mêmes points de vue. Artistes, universitaires, dramaturges, administratifs, ce seront des « spectateurs relais » : la tête et les yeux du Studio. Leur mission ? Quadriller le territoire pour repérer des artistes qui auraient toute leur place à Vitry et nous tenir informés de leurs découvertes au gré de leurs pérégrinations. Si un artiste développe un projet passionnant dans un petit village de Savoie ou une salle de l’Université, nous devons le savoir.

Une organisation de ce type s’impose car le paysage culturel est tellement foisonnant que nous devons être plusieurs pour faire œuvre de défrichage, écumer les petites salles, s’aventurer hors des sentiers battus, aller à la rencontre des petites compagnies qui jouent sur des temps très limités – parfois pour une date seulement. Avec ces spectateurs relais, nous nous retrouverons régulièrement à Vitry, nous discuterons de ce que nous aurons vu, nous en débattrons, nous nous interrogerons sur ce qu’il est pertinent de montrer dans les contextes que nous traverserons et c’est fort de ces échanges que le Studio s’engagera.

Cette équipe pourrait réunir des gens comme : José Alfarroba (directeur du Théâtre de Vanves de 1998 à 2015) : un défricheur infatigable à qui l’on doit notamment le Festival Artdanthé, rendez-vous incontournable de la jeune création ; Marion Colléter (ancienne administratrice et adjointe à la programmation dans au Théâtre de Vanves, conseillère à l’Office national de diffusion artistique) : une spectatrice assidue qui sillonne toute la France pour découvrir les travaux de jeunes compagnies ; Damiano Gatto (ancien directeur adjoint du Studio de 2008 à 2012) : un excellent connaisseur de la structure qui identifie parfaitement les artistes qui sauront s’y épanouir ; Isabelle Barbéris (maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris

Cités) : auteure d’articles et d’essais sur les nouvelles écritures (Marion Siéfert, Latifa Laâbissi, Jonathan Capdevielle, L’Avantage du doute, Emmanuelle Raynaut, Christophe Meierhans, Karim Bel Kacem…), très en pointe sur la question « théâtre et performance » ; Maya Boquet et Élise Simonet, dramaturges dont nous avons déjà parlé (la deuxième a co-signé par deux fois la programmation du Festival TJCC – Très jeunes créateurs contemporains au Théâtre de Gennevilliers) ; ou encore Ada Loueilh, scénariste, réalisatrice et lectrice pour Flammarion dont le regard m’est précieux.

Les conclusions de nos échanges seront publiées sur le site internet du Studio. Elles rendront compte de notre travail de veille et prouveront publiquement que nos choix sont réfléchis, débattus, critiqués et surtout motivés. De la sorte, le public n’aura plus l’impression que les artistes arrivent à Vitry par la grâce de Dieu ou selon des critères arbitraires ou cachés. Chaque soutien apparaîtra comme le fruit d’un questionnement, d’un processus. Les spectateurs en seront informés à travers notre communication et cette mise en contexte inédite contribuera à modifier les conditions de réception des œuvres présentées.

Une galerie de visages nouveaux

Bien souvent, les projets de direction s’apparentent à de tristes catalogues. Combien de candidats à la tête d’un théâtre m’ont déjà demandé de leur suggérer des noms d’artistes « sexy » dans le seul espoir d’épater les tutelles ? Pauvres calculateurs ! Ils ne seront jamais que des directeurs sans âme, sans avis, sans personnalité, bons à grossir la meute des « animaux malades du consensus » (Gilles Châtelet).

Pour ma part, je ne vous mentirai pas. Je ne vous ferai pas croire que j’inviterai Daniel Buren à Vitry, ni Michel Houellebecq, Édouard Louis,

Canal +, et toutes les petites gloires éphémères que la culture produit. Laissons les bêtes de foire aux directeurs consensuels : ils s’en accommodent généralement très bien. Nous, nous savons que des artistes auront réellement besoin d’être accueillis au Studio et que des centaines d’inconnus nous solliciteront avant même que nous ne nous soyons installés dans le bureau qui nous attend. C’est pour cette raison que nous ne coproduirons pas les projets qui seront déjà largement aidés, ni ceux des directeurs de centres dramatiques ou chorégraphiques – non pour les stigmatiser mais parce que ces artistes ont des moyens de production importants et que ce n’est pas eux que le Studio doit soutenir en priorité.

Ici, je ne dresserai pas de liste interminable qui ferait croire que les places ont déjà été attribuées. Je préfère laisser les perspectives ouvertes et n’en mentionner que cinq, chiffre qui est d’ailleurs inférieur au nombre d’artistes accueillis sur une saison. À Vitry, le public pourra découvrir : François Lanel, un metteur en scène implanté à Caen que j’ai découvert en 2009, en allant voir les travaux du master professionnel « Mise en scène et dramaturgie » à l’Université de Nanterre. Il signe des créations collectives, écrites au plateau, dans lesquelles chaque acteur est également dramaturge. Ses pièces se remplissent du vécu de chacun et exaltent davantage les interactions entre les personnalités présentes plutôt que des conflits entre des personnages-types (Les éclaboussures, Champs d’Appel, Massif Central) ; Anne-Lise Le Gac : une performeuse résidant à Marseille, passée par les Arts décoratifs de Strasbourg et le Centre national de danse contemporaine (Angers). Elle développe des projets de performances solo ainsi que des collaborations inclassables avec des gens comme Élie Ortis, couturier et clubber, Aymeric Hainaux, performeur beatboxer, et Pauline Le Boulba, doctorante au sein du département de danse de l’Université Paris-VIII ; l’IRMAR – Institut des recherches menant à rien : un consortium d’acteurs et de metteurs en scène qui explorent depuis dix ans la question du rien sous toutes ses formes, à travers des pièces performatives, théâtrales, musicales et plastiques (Du caractère relatif de la présence des choses, Le fond des choses : outils, œuvres et procédures) ; Blandine Rinkel & Pierre Jouan : de tous jeunes artistes qui écrivent, composent, font de la radio et imaginent des spectacles avec leur collectif, Catastrophe. Je garde un souvenir mémorable d’un « show musical » qu’ils avaient donné dans un squat des Lilas pour une date unique : Huit tentatives (infructueuses) d’aboutir au sublime ; Monsieur Fraize : un clown qui avait été invité au Festival (tjcc) et dont j’ai vu le spectacle dans la minuscule salle de L’Archipel, le cinéma de Strasbourg Saint-Denis. Il crée des pièces qui se situent au carrefour du one-man-show, du mime et du théâtre de l’absurde, entre Louis de Funès et Jacques Tati.

Je n’ai pas la place de dresser des portraits plus fins de tous ces gens mais je pense que vous saisissez mieux ce que j’expliquais quand je disais que nous réunirons des artistes hétéroclites, multiples, qui jonglent avec les genres, les médiums et les disciplines. Avoir des convictions n’implique pas de défendre une chapelle ou une seule esthétique. Au contraire, les saisons du Studio seront bigarrées, kaléidoscopiques, avec de franches ruptures de ton.

Accueillir l’imprévu

Le fonctionnement du Studio a quelque chose de révolutionnaire. C’est l’un des rares théâtres qui met en scène son ouverture et sa fermeture. Ce double mouvement est fondamental : 1) pour les artistes, car cela leur permet de travailler dans le secret du laboratoire, loin de la pression habituelle et des impératifs de rentabilité ; 2) pour le public, qui comprend que l’art se prépare, se répète, se travaille, et qu’il est parfois bon, dans un parcours de spectateur, de faire le vide, de laver son regard. Heureux les lieux qui peuvent se mettre en sommeil et ne pas proposer d’offre culturelle permanente ! Ils sont notre avenir car ils créent de meilleures conditions de visibilité et – chose devenue rare – des apparitions.

Je préserverai donc ce principe d’« Ouverture(s) », désormais constituant de l’identité du Studio. Pourquoi remettre en cause un modèle adapté à la structure qui a su trouver un large écho auprès du public ? Ce serait une erreur ou une vaine prétention. En revanche, j’introduirai une pratique que je crois urgente. Elle consistera à ne pas saturer l’agenda du Studio mais à laisser plusieurs espaces vacants, en jachère, qui seront attribués tardivement aux équipes. Tout le monde n’a pas besoin de huit semaines de résidence pour créer. Beaucoup d’artistes ressentent la nécessité de passer au plateau sans attendre, pour formuler des gestes, accomplir des actes urgents. Aujourd’hui, les institutions ne savent pas s’adapter à cette demande car les contenus des saisons sont décidés au moins un an à l’avance. Et bien nous casserons ce fonctionnement bureaucratique et nous imaginerons des « Ouverture(s) spontanées », rendez-vous d’un autre genre qui permettront à des metteurs en scène, poètes, écrivains, performeurs de donner forme à des projets en prise avec le présent. C’est un peu ce qu’essaye de faire le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers avec ses « pièces d’actualité », dans des formats plus conséquents. Enfin, si nous découvrons soudain un travail remarquable qui n’a aucune perspective de tournée, nous mettrons à profit ces espaces vacants pour l’accueillir au Studio seulement quelques mois après l’avoir vu. La diffusion n’est pas notre première prérogative mais il ne faut pas être dogmatique. Nos saisons doivent rester ouvertes, malléables, et ménager des interstices capables d’accueillir les manifestations les plus spontanées du vivant.

Transmettre le goût de l’engagement

J’ai intitulé ce projet Avenue de l’Insurrection, en hommage à la rue où le Studio se situe. C’est une manière de porter les couleurs de la révolte contre toutes les forces conservatrices et de faire du Studio un foyer de résistance unique dans le paysage actuel. À Vitry, ville emblématique de la banlieue rouge, riche d’une longue tradition communiste, le titre de ce projet résonnera avec force.

Plus concrètement, il renvoie aussi à l’endroit on nous travaillerons. Les circonstances veulent que je connaisse bien plusieurs établissements vitriots : le musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL) ; la Galerie municipale Jean Collet, où j’ai donné une performance avec une compagnie de danse contemporaine (les gens d’Uterpan) ; les Écoles municipales artistiques de Vitry (EMA), où j’ai enseigné pendant plusieurs mois pour cette même compagnie. En tant que directeur, je développerai évidemment les liens avec les structures de la ville, notamment le Théâtre Jean Vilar et le microlycée, et je diversifierai surtout l’action culturelle, déjà très ambitieuse. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai découvert la pratique théâtrale grâce à un atelier de quartier, à Arcueil, et je sais que ces contextes sont sources d’enrichissement, à condition qu’ils soient pris en charge et préparés par des intervenants exigeants. J’en ai moi-même dirigé un qui avait rencontré un certain succès (Réduire l’offre, 2012) et quatre ans plus tard, je continue à proposer des stages ouverts aux amateurs et aux professionnels parce que j’aime susciter des rencontres et créer des micro-sociétés, des mouvements souterrains, des communautés (L’Amour du risque, 2016). Au Studio, pas d’animation cul-cul !

Ces dernières années, les intervenants ont surtout été des metteurs en scène et des comédiens. Or, le champ du spectacle est fait de bien d’autres corps de métier et j’aimerais aussi que des éclairagistes, des scénographes ou des costumiers puissent partager leur savoir. Toutes les professions doivent s’impliquer également dans la transmission et pour en avoir parlé avec certains de mes collaborateurs comme Emmanuel Valette (chef opérateur, éclairagiste, photographe), Philippe Gladieux (éclairagiste) ou Sallahdyn Khatir (scénographe), je sais qu’ils interviendraient de manière bien différente d’un metteur en scène et avec une autre énergie.

Mais transmettre, ce n’est pas uniquement parler d’art. C’est aussi promouvoir des idées, susciter des engagements, amener chacun à prendre position dans la société. Le Studio sera un lieu de rassemblement où l’on pourra rencontrer des personnalités extérieures au spectacle : philosophes, urbanistes, sociologues, architectes et surtout militants. Nous en inviterons régulièrement pour qu’ils fassent connaître leurs combats, de la même manière qu’en période de mouvement social, nous pourrons inviter des grévistes et des activistes qui défendent les causes que nous soutenons. La société ne peut se contenter d’écouter ses militants à la radio ou à la télé, il faut aussi qu’il existe des lieux publics où il soit possible de les rencontrer directement. Si ces ateliers politiques débouchent sur des initiatives collectives ou des manifestations qui débordent dans la cité, tant mieux. Cette dimension est en tout cas partie prenante de ma vision de l’action culturelle qui ne doit plus se cantonner à de simples dispositifs de médiation.

Communiquer en artiste

La communication du Studio est mesurée et en grande partie dématérialisée. Le public s’informe grâce au site internet, aux lettres d’information, aux affiches et aux flyers. Pas de brochure de saison tape-à-l’œil ni de cartes postales inutiles que l’on met tout de suite à la poubelle en ouvrant son courrier ! La sobriété de ces partis pris nous préserve de toute dépense somptuaire et nous distingue de beaucoup de théâtres qui investissent dans la communication des sommes astronomiques qui serviraient bien mieux à la création. À mon arrivée, je ferai un geste qui paraîtra blasphématoire dans le contexte actuel : je conserverai les supports que nous lègue l’ancienne équipe (logo, site internet, charte graphique), non par paresse mais parce qu’ils sont clairs, identifiés et compréhensibles par tous. C’est d’abord ce qu’on demande à la com’. Nous y apporterons les améliorations que nous jugerons nécessaires mais je ne veux pas ressembler à ces directeurs dont le premier réflexe est d’écraser la communication de leur prédécesseur pour s’offrir un site internet hors de prix, censé être le plus chic possible. Le graphisme n’a jamais fait office de projet.

J’investirai ces supports avec ma propre liberté de ton. Je m’impliquerai personnellement dans la communication, non pour avoir une mainmise sur tout mais parce que si la maison est dirigée par un artiste, cela doit être perceptible. Ce sera d’ailleurs l’occasion d’en finir avec l’horrible langue du markéting, ses formules standardisées et abêtissantes, ses slogans creux et ses jeux de mots vaseux. Adieu aux communicants et autres adeptes de la crétinisation soft ! Au Studio, nous porterons une parole, des convictions, des idées bien trempées, et que ce soit dans les newsletters ou les textes qui présentent les projets, je m’adresserai directement au public. Nous le ferons aussi collectivement. C’est avec une communication subjective, personnelle et incarnée qu’un lien étroit peut se tisser avec les spectateurs. C’est en faisant de la communication une œuvre textuelle et visuelle à part entière, percutante et originale, que le public peut y prendre goût, la suivre et même finir par l’attendre.

Une maison, pas une institution !

Comme son nom l’indique, le Studio s’organise autour d’une pièce : le plateau. C’est une structure à taille humaine, intimiste, dotée d’une cuisine, de jolis bureaux et d’un patio dans lequel on allume un brasero en hiver. Par nos aménagements et notre présence joyeuse, nous en ferons un théâtre ouvert et même un peu mieux qu’un théâtre : une maison où les gens se sentiront libres de passer, comme chez des amis où l’on pourrait toujours s’inviter ou un sympathique restoroute où l’on irait boire un Pastis et dire bonjour au patron.

Avant toute chose, la convivialité passe par la prise en compte de chacun. Peut-être cela vous fera-t-il sourire mais je veux que nous répondions à tous les mails, tous les dossiers, toutes les invitations. Cette tâche nécessite du temps et une bonne organisation mais je ne vois pas comment nous pourrions être crédibles si nous ne répondons pas à celles et ceux qui nous interpellent.

Je sais que les artistes nous solliciteront beaucoup. Je sollicite moi-même beaucoup les lieux. Notre agenda ne nous permettra pas de satisfaire toutes les demandes aussi vite que nous le souhaiterons mais une fois par semaine, pour une mâtinée ou une après-midi, les portes du Studio seront grandes ouvertes et tout le monde pourra venir, sans rendez-vous. Sur le modèle des permanences juridiques du Palais de Justice, nous recevrons les gens par ordre d’arrivée et nous leur consacrerons du temps. Cet accueil in situ permettra d’avoir des premières prises de contact avec les artistes, spectateurs, habitants, et de leur apporter des réponses concrètes sur notre politique. En préparant ce projet, je voulais organiser une grande réunion publique intitulée : « Quel avenir voulons-nous pour le Studio-Théâtre ? ». Hélas, les délais très courts de l’appel à projet ne m’en ont pas laissé le temps. Mais ces permanences seront autant d’occasions de répondre à cette question. Les usagers du Studio nous adresseront leurs idées, leurs projets, leurs doléances, leurs plaintes, et les relations directes que nous tisserons avec eux feront de nous leurs égaux, non des représentants de l’institution venus d’une autre galaxie.

Une à deux fois par an, nous organiserons aussi une grande fête au Studio. Après les représentations, les spectateurs restent mais ne s’éternisent guère et il arrive parfois que les œuvres séparent, divisent, créent des polémiques. Heureusement ! Mais nous nous retrouverons aussi pour le simple plaisir de passer du temps ensemble, causer, boire des verres. Les théâtres ne doivent pas être austères comme des églises. Nous devons permettre une appropriation jouissive du lieu, laisser les gens traîner dans la salle, s’affaler, dormir, picoler, et nous organiserons plusieurs moments carnavalesques où chacun montrera un visage moins bégueule qu’à l’accoutumée.

Un fonctionnement éthique et transparent

Nous savons faire la fête mais nous savons aussi que le Studio existe grâce à de l’argent public. Ce n’est pas une anecdote. Cela exige de rendre des comptes aux citoyens puisque c’est avec leur argent que nous travaillons. C’est pourquoi un bilan public clôturera chaque saison. À l’image d’un conseil municipal, tout le monde pourra y assister et prendre connaissance de notre gestion de l’outil, des grandes orientations passées et à venir. La transcription de ce bilan sera ensuite publiée sur notre site.

À l’heure où une grande partie de la société française ignore tout du fonctionnement de la culture et où beaucoup de nos compatriotes nourrissent une forme de défiance vis-à-vis des intermittents, il est important de faire œuvre de pédagogie. La démocratisation culturelle passe aussi par la production d’informations simples, claires et précises grâce auxquelles on dissipe les mythologies naïves qui entourent le monde de l’art. C’est ainsi que nous pourrons intéresser les étudiants, les jeunes artistes et tous les curieux à l’économie du secteur culturel et, finalement, à notre quotidien.

Dans ces comptes rendus, nous mentionnerons aussi les montants de nos apports en coproduction car nous devons êtres fiers de nos engagements et montrer que nous ne contribuons pas à précariser l’emploi. Il en sera de même pour les salaires de l’équipe administrative. Au Studio, elle se compose de quatre personnes solidaires, au service d’un même projet : un directeur, un(e) adjoint(e), une administratrice et une chargée de communication et des relations avec le public. Dans cette chaîne, chaque maillon est indispensable : notre interdépendance et notre implication dans une lutte commune se traduira par une égalité dans les rémunérations.

Si je dépose ma candidature, c’est aussi parce que j’entends incarner la fonction de manière moderne et décontractée. Je veux rompre avec cette stratégie qui consiste à devenir directeur uniquement pour accéder aux moyens de production et, une fois nommé, à déserter le terrain pour se consacrer à ses créations et ses intérêts personnels. Diriger un théâtre, c’est servir les autres : les spectateurs, les artistes, les citoyens. Ce n’est pas se servir soi, sinon autant rester metteur en scène indépendant. Je trouverai donc un juste équilibre entre mes activités de directeur et de créateur mais pour moi, ce sera simple car je ne voyage pas aux quatre coins du monde, je ne suis pas engagé dans des tournées qui me prennent tout mon temps et mon énergie. Ma disponibilité est réelle ; mon engagement, crédible.

Je présenterai aussi mon travail à Vitry – des anciennes pièces ou des créations. Ce sera une autre manière de rencontrer un public qui me connaît peu. Je le ferai avec enthousiasme car j’ai de l’affection pour l’espace du Studio mais je le ferai en restant fidèle aux principes d’égalité que j’ai énoncés plus haut : je ne présenterai jamais plus d’une création par an et je n’utiliserai pas plus de 15 % du budget consacré à l’artistique, soit 30 000 € maximum. Pour moi qui suis habitué à travailler avec des budgets réduits, ce changement d’échelle sera significatif.

Enfin, quelques mots sur la durée de ma présence. Ce n’est ni un point de détail, ni une coquetterie. Je veux penser un projet pour un territoire mais aussi pour une époque et une période de ma vie. Jacques Lassalle a été directeur du Studio pendant seize ans (1967-1983) ; Alain Ollivier, dix-neuf ans (1983-2002) ; Frédéric Fisbach, cinq ans (2002-2007) ; Daniel Jeanneteau, neuf ans (2008-2016). Pour ma part, je ne souhaite pas que ma mission excède les huit ans (2017-2024 au plus tard). C’est déjà beaucoup. J’estime que c’est une durée qui offre la possibilité de mettre en place des projets d’envergure, de perfectionner l’outil, faire bouger les lignes et nouer des liens forts avec les gens. Mais il ne faut pas retenir les outils trop longtemps, au risque de les gripper. Ils doivent circuler de manière fluide et responsable. À trente-huit ans au plus tard, je serai heureux de passer la main à un autre artiste qui portera un regard neuf et proposera une nouvelle politique pour le Studio-Théâtre.

Envoi

Voilà. Pour finir, je tiens à ajouter que j’ai moi-même écrit ce projet. Je n’ai pas recyclé ceux des autres. Je n’ai pas demandé à un assistant de l’écrire pour moi. Cela a nécessité du temps, du travail, et ce travail, je vais le rendre public en le mettant en ligne sur internet, à l’adresse suivante : http://avenuedelinsurrection.tumblr.com/. Qu’ils soient habitués du Studio ou qu’ils n’y aient jamais mis les pieds, il est important que les citoyens puissent avoir accès aux projets au moment où ils sont écrits et soumis aux instances décisionnaires, non lorsque leur auteur a été nommé et qu’il a pu tout réécrire entretemps. C’est pour moi une forme d’honnêteté, une manière d’offrir une ressource à la collectivité et de proposer une autre façon de faire de la politique. J’espère avoir l’occasion de développer mes réflexions avec vous et de préciser oralement certaines de mes perspectives.

Quel que soit votre choix, je veux vous dire une dernière chose qui est peut-être la plus importante. J’aimerais que l’on n’oublie jamais que l’insurrection est notre boussole, une force qui ne peut être éteinte, un mot qui ne sera jamais galvaudé. Car après chaque défaite, chaque coup de semonce, chaque désastre, ce mot se remplit de colorations nouvelles et nous oblige à aller de l’avant. Nous nous sommes faits voler trop d’utopies pour ne pas rater celle-là. Avenue de l’Insurrection, je sais que nous serons encore une minorité dans le paysage. Mais si la minorité est ce qui gêne, dérange, parasite, elle est aussi ce qui résiste, plie mais ne casse pas, crève mais y croit encore, et au moment où l’on s’y attend le moins, elle triomphe à sa manière, sans que personne ne s’en aperçoive, dans un sublime effet retour. Elle oppose son poing à ce monde de conformisme, un poing ferme et vigoureux qui contient toutes les promesses, tous les espoirs, toutes les imaginations, et qui vous crie : « Jamais vaincu ! »

Donc à bientôt.

Thibaud Croisy,

10 novembre 2016

thibaud.croisy@gmail.com

Sophie Demeyer et Véronique Alain dans Rencontre avec le public, de Thibaud Croisy, Studio-Théâtre de Vitry, 2014. Photo : Emmanuel Valette.

Remerciements : Marie-Laure Menger, Élise Simonet et Isabelle Giovacchini.

Toutes les personnes impliquées dans ce projet ont donné leur accord.