En 2020, le Théâtre du Pélican m’a sollicité pour venir créer une pièce à Clermont-Ferrand avec un petit groupe de comédiens amateurs âgés d’environ vingt ans. Les saisons précédentes, j’avais donné de nombreux ateliers dans des théâtres ou des universités, et je dois dire que j’avais un peu envie de changer, de prendre mes distances avec ce type de travail. Pourtant, la proposition du « Pélican » m’a vite retenu en raison de son format inédit et de son caractère ambitieux. Le projet consistait à proposer à quelques volontaires d’aller au-delà du simple atelier de théâtre hebdomadaire et de s’engager dans un processus de création au long cours : six semaines de répétitions réparties sur huit mois, avec des journées pleines pendant les week-end et les vacances scolaires. En outre, j’avais la possibilité de m’entourer de collaborateurs artistiques et de techniciens, ce qui permettait aux jeunes de découvrir les différentes facettes d’une création.

Après plusieurs rencontres avec l’équipe du Pélican et une inévitable sélection pour constituer un groupe cohérent et solide, j’ai passé énormément de temps à chercher un matériau qui pouvait nous réunir. D’une part parce que je ne voulais pas écrire un texte sur mesure (je ne connaissais pas assez les jeunes pour le faire) et d’autre part parce que je me demandais sérieusement ce qui pouvait parler à des gens de leur âge. Je n’avais pas envie de les cantonner à des rôles de jeunes un peu rebelles qui monteraient sur scène pour parler des maux de la société d’aujourd’hui. Et a contrario, je ne voulais pas non plus leur faire jouer des personnages du répertoire que je jugeais trop éloignés d’eux ou en tout cas trop difficiles à interpréter – un Misanthrope, un Hamlet, une Mère Courage. Du reste, j’étais tributaire du nombre de participants et de leurs profils : sept filles pour un garçon.

J’ai alors repensé à Sur la grand-route, un court texte de Tchekhov que j’avais relu quelque temps auparavant pour préparer ma mise en scène de L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi (qui sera aussi créée à Clermont). Écrite en 1884 et censurée l’année suivante car jugée trop « sombre et sale » [1] (et donc jamais jouée du vivant de Tchekhov), cette pièce met en scène un groupe de marginaux qui se retrouvent, le temps d’une nuit, dans la promiscuité d’une auberge perdue « sur la grand-route ». Dehors, dans un no man’s land inidentifiable, les éléments se déchaînent : tonnerre, pluie, éclairs, vent qui « hurle » [2]… Un ressort dramatique qui permet à Tchekhov d’organiser la rencontre improbable et tragi-comique entre des hommes du peuple tous plus pittoresques les uns que les autres. Dans cette galerie haute en couleurs, il y a Fédia, un ouvrier itinérant peu avare en platitudes et en brèves de comptoir ; Mérik, un vagabond provocateur bien décidé à faire du grabuge ; Bortsov, le noble déchu qui s’est fait quitter par sa femme et qui supplie le patron de lui offrir une vodka ; Savva, le vieillard moribond qui n’en finit pas de mourir – et de râler ! – sous le regard inquiet d’un couple de pèlerines…

Au cours de cette « nuit de malédiction » [3] où les bavardages et les altercations empêchent tout le monde de dormir, Tchekhov fait émerger les blessures secrètes de ces perdants magnifiques et dresse le portrait d’une humanité à la dérive. À la fois sympathiques et teigneux, généreux et hypocrites, lyriques et terre-à-terre, ces éclopés qui ne tiennent plus debout préfigurent par certains aspects les clochards de Beckett engoncés dans leur poubelle ou coincés dans d’immenses mamelons. « Dans la merde jusqu’au cou », dirait le dramaturge irlandais. À cet endroit du désespoir où il n’y a plus rien d’autre à faire qu’à chanter… Car là aussi, au terme de l’« étude dramatique » [4] de Tchekhov, rien ne change. Pas de dénouement. Pas non plus de résolution pour rebattre les cartes et réorienter le sort des personnages. Au terme de cette chienne de nuit, il ne se sera rien passé, si ce n’est l’éternel drame de la vie, angoissant et absurde, prêt à recommencer le lendemain à la même heure, comme une bonne vieille pièce de théâtre…

Cette trame minimaliste, si noire qu’elle finit par prendre des colorations farcesques, me semblait idéale pour des jeunes qui entrent dans l’âge adulte et qui commencent à percevoir avec beaucoup d’acuité les difficultés de la vie et les renoncements successifs qu’elle nous invite à faire. Être dévasté par un chagrin d’amour, tracer sa route en solitaire parce que le monde ne nous convient pas, ne plus croire en rien et maudire une société qui court à sa perte : voilà autant de situations qui ne manqueraient pas de nous faire réagir et de nous questionner sur nos propres failles et notre façon de les appréhender, de les représenter, de les faire voir ou non. En outre, il me semblait préférable de se perdre dans les dédales de cette œuvre plus complexe qu’elle n’en a l’air – et dans ses gouffres, ses émotions énormes – plutôt que de s’attarder sur une pièce « pour les jeunes », plus anecdotique.

Mais avant de plonger dans les ténèbres des bas-fonds, de jouer la déchéance et de tenter d’atteindre ce point de non-retour, je voulais rapprocher le texte des jeunes qui allaient l’incarner. Et les personnages de Sur la grand-route sont si ouverts, caractérisés seulement par touches, par allusions, qu’il était possible de les adapter au profil du groupe. Avant le début des répétitions, je me suis donc lancé dans une sorte de translation du texte, c’est-à-dire une réécriture des dialogues afin qu’ils puissent être plus facilement dits par des débutants. Ainsi, j’ai changé les sexes des personnages pour les faire correspondre avec ceux des participants (le tenancier est devenu la tenancière ; le clochard, la clocharde…) ; j’ai supprimé leur « russéité » pour en faire des entités plus abstraites (« l’Homme », « la Voyageuse », « la Pèlerine », « l’Ouvrière »), en imaginant déjà que les acteurs pourraient s’invectiver par leurs prénoms (« Evan », « Romane », « Manon », « Cynthia »…). Surtout, j’ai repris toutes les phrases du texte traduit par André Markowicz et Françoise Morvan, et j’ai réécrit celles qui me semblaient trop éloignées de la langue d’aujourd’hui ou qui courraient le risque de sonner faux. Je changeais une insulte, je simplifiais une formulation, j’oralisais certains passages difficiles à dire et dans la plupart des cas, j’épurais, j’allais à l’économie pour donner une place encore plus importante au silence, au sommeil, à l’apathie – au « rien faire » et au vide auxquels je suis tant attaché. D’une certaine manière, je pourrais dire que je faisais passer le texte dans ma propre langue, que je le retraduisais avec mes mots ou que je l’« arrangeais », un peu comme un morceau de musique. Sauf que je le faisais sans couper une réplique, sans en changer l’ordre, et même parfois en laissant telles quelles des phrases d’une étonnante modernité.

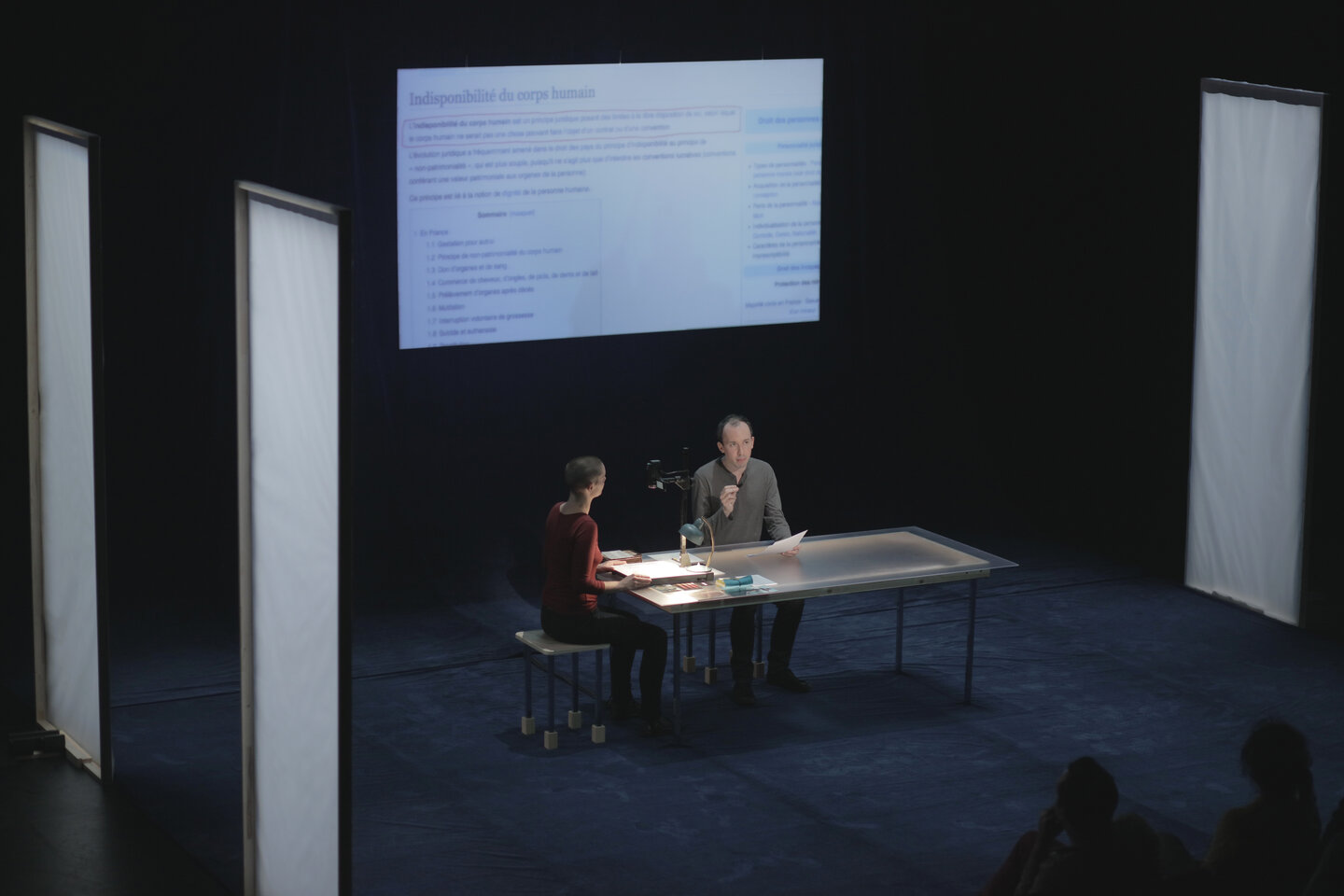

Par la suite, ce travail s’est poursuivi collectivement à la table, avec les jeunes, dès la première phase de notre processus. Nous avons d’abord lu la pièce de Tchekhov, puis mon adaptation, et comparé les deux. J’ai laissé chacun critiquer mon texte et, s’il le souhaitait, formuler des propositions de réécriture plus pertinentes, plus justes, meilleures en bouche et plus claires à l’oreille. Ce faisant, j’attirais l’attention du groupe sur les vertus d’une réécriture qui ne soit pas une actualisation artificielle – pour le simple plaisir de « dépoussiérer » ou de « faire jeune » – mais une transposition littéraire pour la scène avec sa propre plasticité. Une version qui nous éloignerait peut-être de la lettre du texte mais qui en conserverait l’esprit et donnerait l’« illusion de la vie » chère aux naturalistes. Enfin, lorsque nous nous sommes accordés sur une nouvelle adaptation – encore susceptible de changer au gré des répétitions –, nous avons fait des lectures et des esquisses au plateau pour que chacun s’essaie à différents rôles. À la suite de quoi j’ai arrêté une distribution en fonction des affinités des acteurs avec les personnages, et nous avons commencé la mise en scène à proprement parler. J’en dirai quelques mots plus tard, quand je l’aurai terminée.

Une fois de plus, et comme je le remarque aussi quand je travaille avec des professionnels, c’est le processus qui m’intéresse. Le cheminement de la pensée, le rêve autour du texte, de la langue. La façon de l’incorporer et de l’interpréter différemment au fil du temps. C’est cette transformation, cette mutation lente et progressive qui m’indique qu’une création est en cours, à quelque échelle que ce soit, ce qui relègue au second plan la question de savoir qui est « amateur », « professionnel », et si ce qui se fait est « bien », « pas bien », « très bien », « très mauvais ». Tout d’un coup, ces notions sont temporairement caduques, mises en veille, parce qu’il y a une chose qui prend forme et qui se modifie dans la perception de l’acteur, dans sa sensibilité, son regard, son corps, et après tout, c’est d’abord cela qu’on demande au théâtre. Un changement d’état.

Un vieux mythe voudrait qu’on ne puisse jouer les grands rôles du répertoire qu’après avoir acquis une certaine expérience de la vie. C’est d’ailleurs souvent ce qu’on dit à propos des pièces de Tchekhov et de ses personnages qu’il serait impossible de comprendre au-dessous d’un certain âge. C’est précisément contre ce cliché que j’ai voulu travailler en faisant jouer à des jeunes les personnages « à part » de Sur la grand-route. Parce que je suis convaincu qu’à cet âge décisif, de mutation, ils peuvent sentir cette marginalité fondamentale qui est en eux et qu’il est crucial, alors, de l’écouter, de cultiver cette singularité sombre et joyeuse qui leur permettra peut-être de ne pas entrer dans le moule et de se tenir toujours un peu à l’écart, à la lisière, sur le bord de la route. En somme, j’avais envie que ces jeunes tirent parti de la mélancolie et de la douleur de ces personnages, non pour s’en affranchir mais pour faire entendre à travers eux ce qu’ils ont de personnel, d’anti-social, de fragile. Qu’ils puissent le dire – à un public, à eux – et qu’ils aient envie d’y revenir plus tard, de rouvrir le livre à une autre période de leur vie, pour s’y retrouver et se revoir dedans.

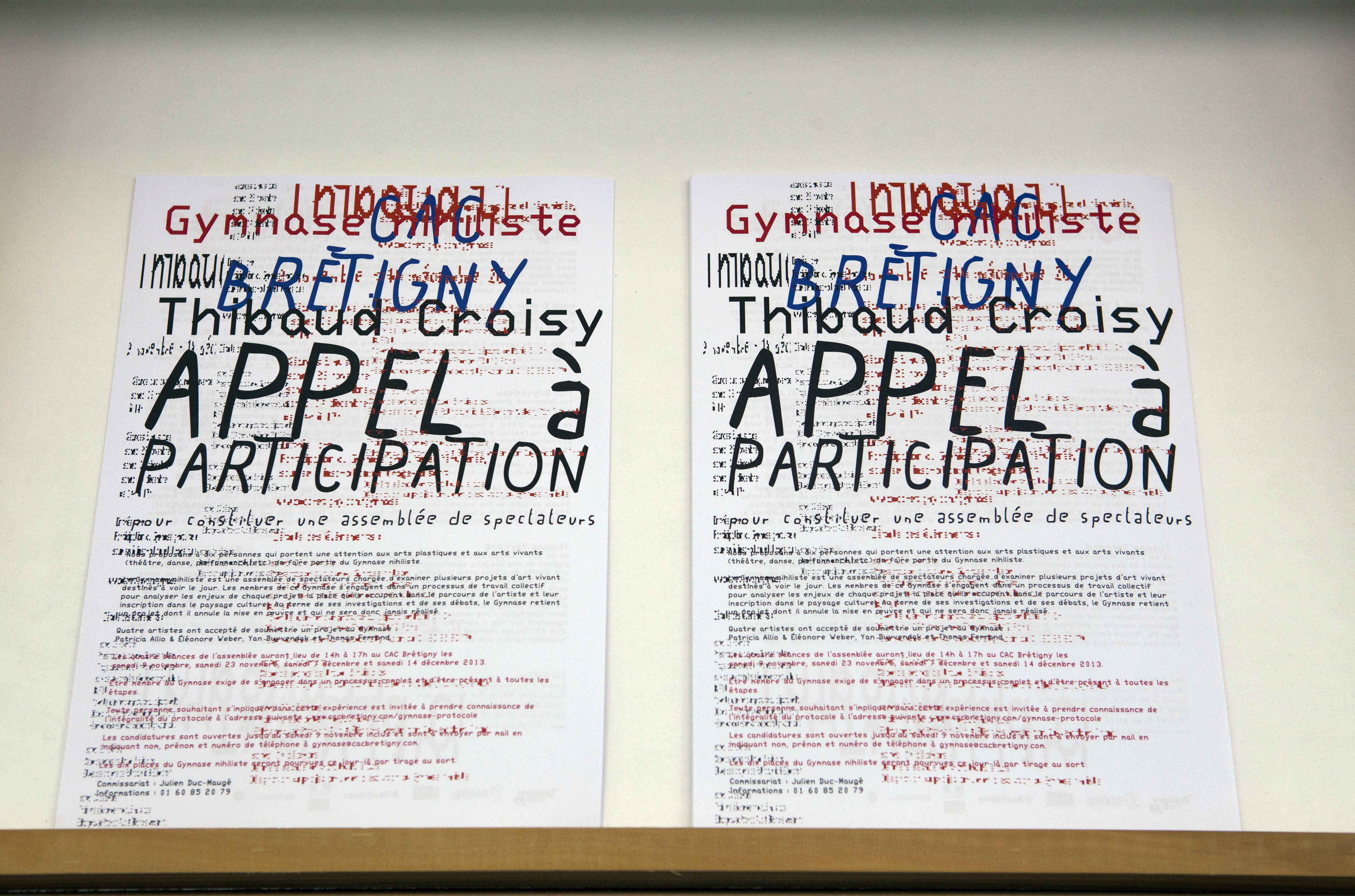

« Sur le bord de la route »,

note d'intention de Thibaud Croisy, août 2021

> Lire sur le site du Théâtre du Pélican

> Lire le point de vue des jeunes sur le processus de création

[1] Anton Tchekhov, Sur la grand-route in Pièces en un acte, Traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan, Actes-Sud, Babel, 2005, p.19

[2] Ibid, p.22

[3] Ibid, p.60

[4] Ibid, p.17