« J’aime mieux les entendre crier qu’applaudir. »

Francis Picabia

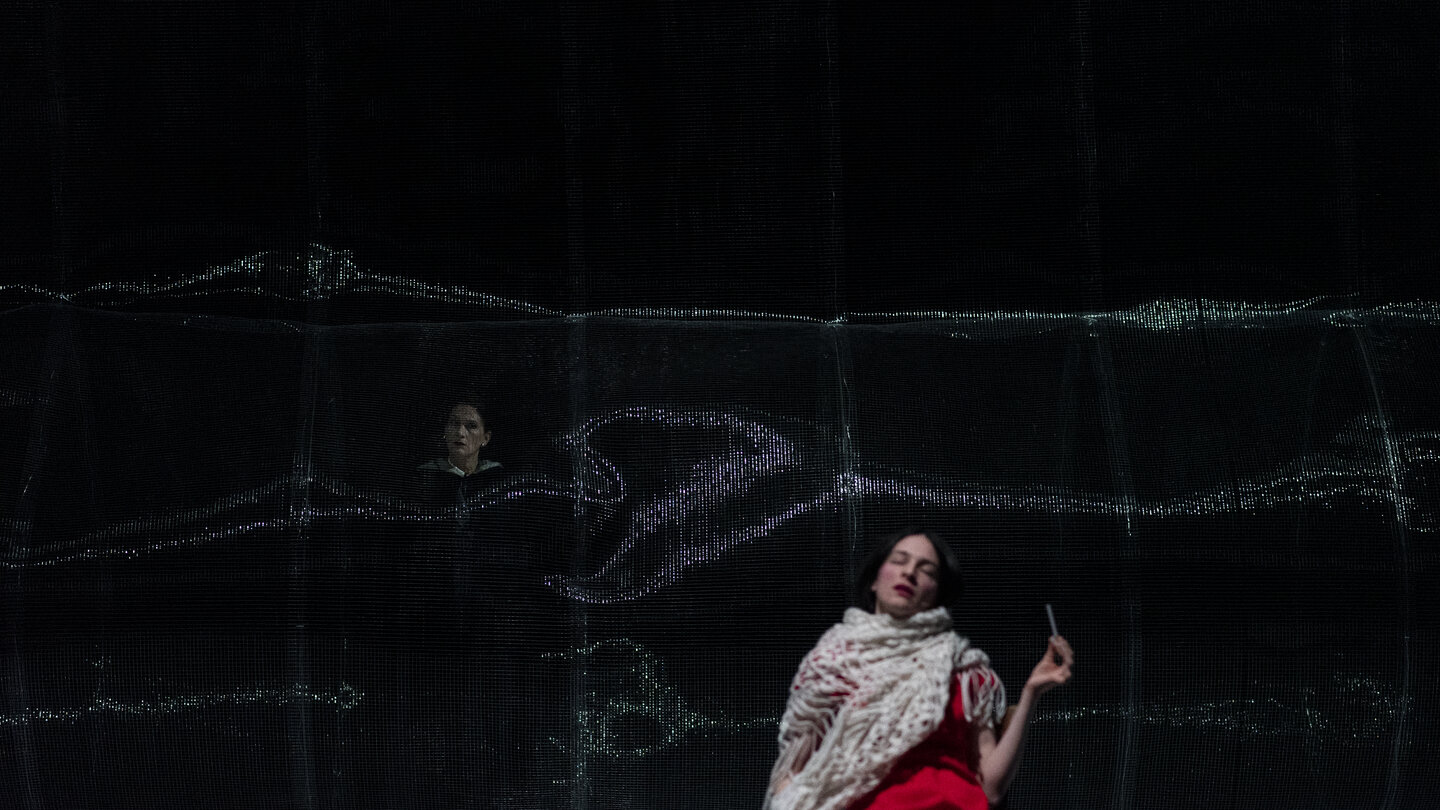

En 2013, Thibaud Croisy, déjà auteur-concepteur de trois performances (Je pensais vierge mais en fait non, Théâtre de Vanves, 2012 ; Soustraction du monde, Studio-Théâtre de Vitry, 2012 ; Gymnase nihiliste, CAC Brétigny, 2013), également interprète pour la compagnie de danse-performance les gens d’Uterpan, réalise avec Rencontre avec le public (La Ménagerie de Verre, 2013) une forme plus proche du théâtre que ses trois précédentes créations. Il y exploite en effet la plupart des critères distinctifs du dispositif théâtral : la frontalité ouvrant sur un espace clos ; la présence explicite d’acteurs ; l’adresse à un « public » convié dès le titre à la cérémonie théâtrale. Chacun de ces déterminants du « théâtre » se trouve non seulement convoqué, mais souligné de manière métathéâtrale : la frontalité se voit dédoublée dès l’ouverture du spectacle qui commence par l’entrée des interprètes (Véronique Alain, Sophie Demeyer et Léo Gobin) venant occuper trois chaises vides disposées en avant-scène, parallèlement à la ligne des fauteuils de salle. Eux-mêmes se nomment par leurs noms civils – procédé au demeurant très courant des formes contemporaines qui « écrasent » représentation et présentation, personnage et corps de l’acteur. L’adresse au public trouve enfin une amplification provocatrice dans le texte de présentation communiqué aux spectateurs :

« Venez en masse, franchement. Venez. Ce texte est uniquement écrit pour vous dire de venir de toute façon, pour vous inciter, pour être incitatif, pour produire une envie extrêmement puissante en vous et en particulier dans votre cerveau. Donc autant vous le dire tout de suite : la meilleure pièce de la saison, c’est nous. Tout simplement parce que c’est vous. Parce que c’est vous qui venez. Vous comprenez ? D’ailleurs, ce n’est pas vraiment une pièce, ce truc. C’est une rencontre. Donc voilà, venez. Nous sommes heureux de vous rencontrer. »

La métathéâtralité parodique de cette accroche saute aux yeux du fait du jeu d’explicitation appuyée de la convention théâtrale. L’accroche, qui se présente plus comme un bandeau publicitaire que comme une « analyse » proche de celles que l’on trouve soigneusement développées dans les documents d’accompagnement des spectacles contemporains, est oxymorique puisque l’appel au public se présente d’emblée comme un rabaissement, qui enlise le spectateur dans une « masse » informe. Ici, tout va à l’essentiel : le batelage revient à fissurer le langage distingué, policé, usant de tours rhétoriques sophistiqués des traditionnelles feuilles de salle en papier glacé, et cela en nous renvoyant au batelage de la foire et du boulevard – avec pour seul but de capter une parcelle d’attention du spectateur pris par « le temps des horloges ».

Le degré zéro du théâtre

Si l’outrage au public, depuis la célèbre pièce de Handke, fait partie des exercices familiers du théâtre contemporain, Croisy va plus loin en se livrant à un outrage aux professionnels du spectacle vivant. Pour cela, il met sur le même plan médiation culturelle et marketing d’un côté, théâtre public « de qualité » de l’autre. Le spectateur est renvoyé sur le marché du théâtre, garant de la « demande » et donc du prix ou de la rareté de l’œuvre qu’il consomme. Mais cela va plus loin lorsque la cible, au-delà du spectateur lambda, trouve à s’incarner dans la cohorte des professionnels du spectacle vivant, habitués et invités permanents des théâtres publics favorisant, comme on dit, « l’émergence ». Si Thibaud Croisy « émerge », il annonce donc qu’il ne veut pas se trouver pris au piège d’un jeu de dupes, recourant au métathéâtre non seulement pour mettre au carré la « comédie » des politiques culturelles, mais assigner les programmateurs, qui, dans un théâtre à la mode comme La Ménagerie de verre, viennent faire leurs courses comme dans un magasin de nouveautés, à l’affût de chair artistique fraîche. Croisy fait donc mine de « servir la soupe ». La seule action scénique accomplie par les trois interprètes consiste d’ailleurs dans la préparation d’une soupe aux légumes, que Sophie Demeyer, à la fin du spectacle, feindra de venir servir au metteur en scène... avant de la jeter d’un revers de manche dans une poubelle.

Peu d’actions dans Rencontre avec le public, donc, comme si la rencontre, la « reconnaissance » de l’entre-soi, suffisait à fonder l’évènement théâtral en réunissant un même monde dans une petite salle branchée de la capitale. Peu de paroles également, hormis un monologue de Véronique Alain. Beaucoup de mimiques par contre : air absent de Léo Gobin ; mine consternée et agressive de Sophie Demeyer ; aisance décomplexée et désinvolte de Véronique Alain. Croisy de son côté joue au jeune Kantor, en assistant au déroulé de son « œuvre » depuis un petit poste de régie aménagé à jardin, duquel il lance le texte du spectacle, projeté sur un écran à cour. Un texte à la première personne où Croisy commente ironiquement ce qu’il se passe, décrit les contours piégeux de la petite cérémonie : pour attirer un public avisé, il suffit de « faire un spectacle un peu chiant », « un peu merdique ». Cela permettra d’émoustiller le sadomasochisme petit-bourgeois et fera parler la presse... La question soulevée par cette bathmologie est qu’en s’attaquant au « vous » de la salle, Croisy fait vaciller le sentiment protecteur qu’offre tout évènement institutionnel : si le festival des Inaccoutumés de la Ménagerie de Verre a sa petite réputation de théâtre alternatif et insolent, il n’en demeure par moins que la perturbation a lieu dans un cadre rassurant, encadré par un dispositif de label, de subventions, de routines culturelles, de territoires symboliques installés.

Rencontre avec le public, comme dans les autres spectacles de Croisy, met le spectateur face à ses choix, tout en faisant en sorte que ces derniers semblent dérisoires, contrairement à certains spectacles où le choix du public est dramatisé (par exemple, dans le récent Please, continue (Hamlet) de Yan Duyvendak et Roger Bernat). Ici, on se contente de se demander s’il faut gifler, sortir, rire ou grincer des dents... Précisément, le moment le plus ambivalent du spectacle arrive vers la fin, lorsque les acteurs s’approchent de la sacro-sainte ligne de séparation entre la scène et la salle et que le texte vidéoprojeté annonce qu’ils vont cracher au visage du public. Les spectateurs ont alors le choix entre rester ou partir. Ce suspens est étonnamment efficace puisque la moitié de la salle se vide (et que la majorité des sortants sont, précisément, les professionnels, arborant un air soit nonchalant, soit entendu, soit exaspéré : encore un spectacle « trash » !) L’entre-soi est brisé, la grande famille du spectacle vivant a volé en éclat, et cela malgré le cadre protecteur de l’institution. Reste à savoir si ces départs sont provoqués par la « peur du crachat » avilissant et amalgamant, ou par une démarche posturale consistant à déclarer physiquement sa non-appartenance avec le monde impur de l’acteur pestiféré, excommunié et prostitué. Les choses auraient donc peu évolué malgré la vitrine du « service public culturel »...

Le tout-petit-monde a volé en éclat dans un joyeux grimacement. Ceux qui resteront pour l’épilogue auront dédramatisé et désymbolisé le crachat (après tout, un peu de salive...), désireux de satisfaire leur curiosité, amusés et inquiets. Une fois les programmateurs sortis, ceux qui restent assistent à la partie la plus attirante du spectacle : après avoir commandé un taxi depuis la scène et parachevé la préparation de la soupe, Croisy et ses acolytes prennent le chemin de la sortie. Le sas en fond de salle s’ouvre sur la rue, le taxi arrive et la « bande » s'y engouffre pour rejoindre le Café de l’Industrie, où elle ira dîner avec l’argent du contribuable, et cela après lui avoir refusé éhontément son retour sur investissement en présentant un spectacle « nul » : le degré zéro du théâtre. Derrière la vitrine de la Culture, c’est la négociation symbolique un peu honteuse du spectacle subventionné et de son public de classes supérieures qui a servi de matériau au rituel.

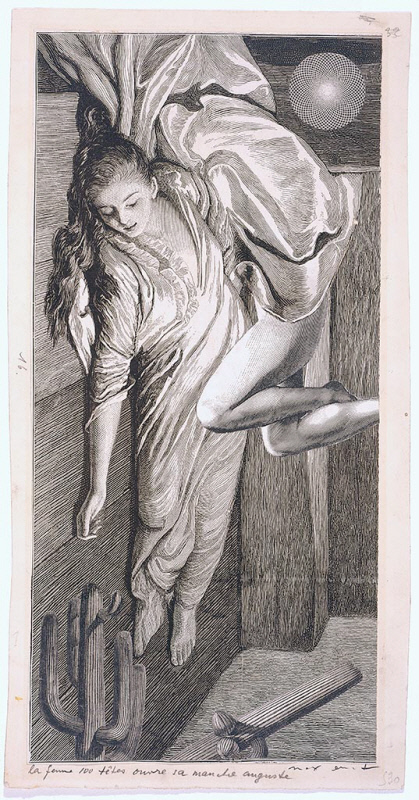

Le metteur en scène : corps manquant, corps disséminé

Mais revenons sur le plus important, qui réside moins dans le geste politique que symbolique de Croisy. En s’éclipsant, en vidant la salle, il laisse sur scène la place manquante du théâtre : il donne à voir le fait que chaque spectacle s’évanouit, laisse un vide habitable par le souvenir et le désir. On nous l’avait annoncé : il n’y aura pas de discussion avec l’équipe artistique au bar du théâtre, pas de rite de retrouvailles. Chacun chez soi, car après la fiction du peuple, la fiction théâtrale du vivre-ensemble, nous serons renvoyés au cloisonnement de nos vies bourgeoises – dont les artistes ne s’excluent pas, bien au contraire : ne vont-ils pas « souper » dans un restaurant nommé « l’Industrie » ? Ce n’est qu’à partir de ce moment négatif, celui du départ, du nettoyage, que l’art échappe enfin aux négociations institutionnelles et culturelles, et accomplit sa fonction « purgative ». En s’éclipsant, Croisy effectue un geste doublement déstabilisant : il nous montre un metteur en scène rejoignant ses acteurs, loin de la division des tâches productives, et met en scène des corps absents, donc désirables. Geste narcissique sans aucun doute, mais qui fait un sort au « maître en scène » : celui-ci n’est pas tant là pour orchestrer la création théâtrale que pour laisser vacante la place du pouvoir, la rendre à l’imagination du spectateur. Sa fonction est d’abord symbolique avant que d’être productive : organiser la rareté. Déjà, dans Je pensais vierge mais en fait non, Croisy s’échappait déjà par une cage d’escalier... Cette esquive rejoint un geste bien connu des rois lorsqu’ils quittent leurs trônes et s’échappent par les coulisses : fuite à Varennes, escapade de Napoléon III en « Badinguet » et autres histoires de scooter et de déguisement qui font partie du folklore politique français.

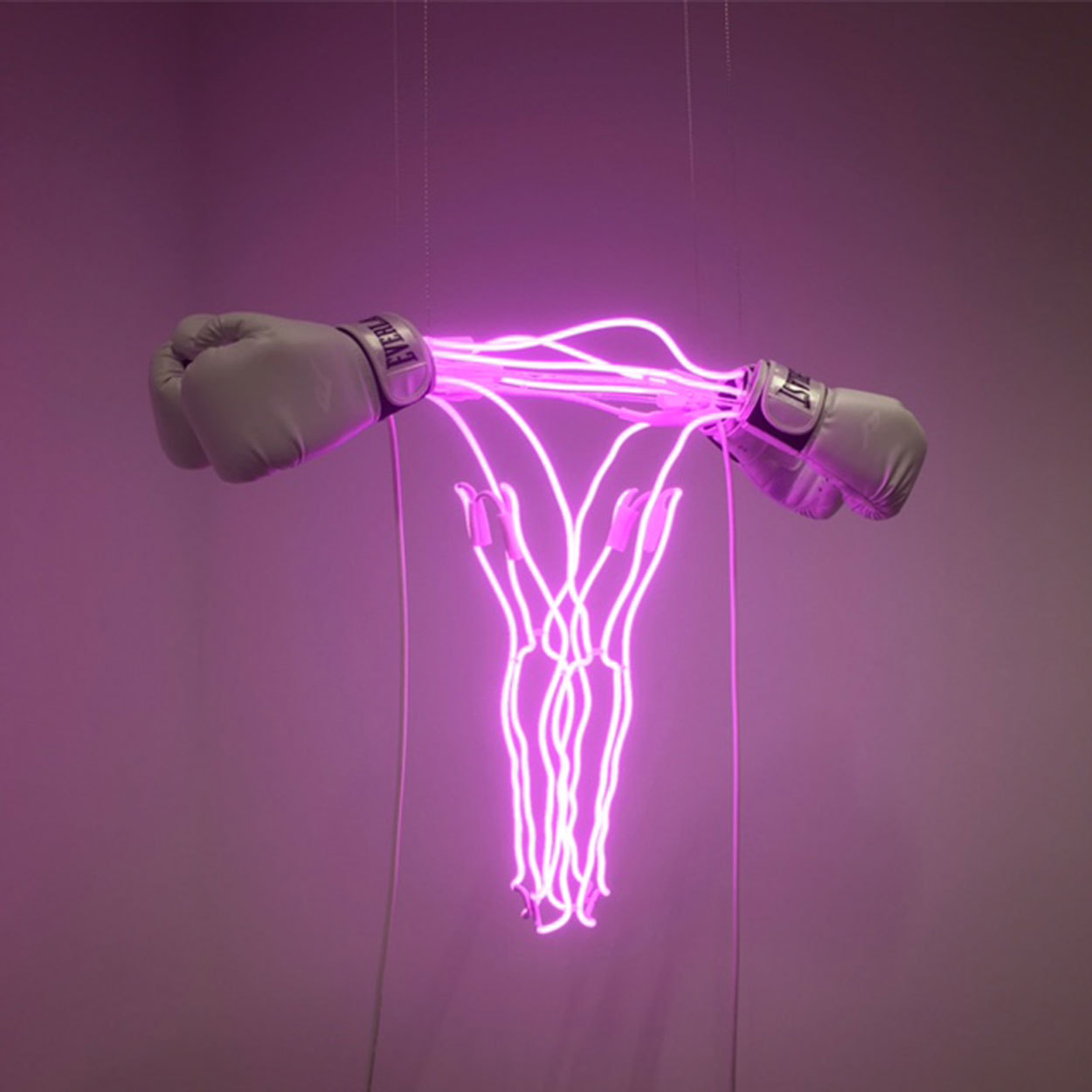

Ici joué en mineur, le corps manquant, corps échappé par les coulisses de l’acteur et du metteur en scène est un leitmotiv des pièces d’Heiner Goebbels, que l’on songe à Erarijaritjaka ou au célèbre Stifters Dinge – un absentement dont est incapable le roman, qui ne peut supprimer la place du narrateur, mais qu’explore le théâtre comme espace potentiel : quand l’auteur archi-énonciateur laisse la place au dialogue des personnages ou quand le metteur en scène délègue la scène aux acteurs. Lorsque Thibaud Croisy prétend que « la meilleure pièce de la saison, c’est nous », il exemplifie cet espace potentiel en disparaissant derrière « la pièce » puis derrière un « nous » totalement fictif – à l’instar du « vous » des spectateurs. Cet espace vide devient le lieu de la nouvelle transaction symbolique puisqu’il s’agit d’un espace abandonné à un public orphelin, célibataire, délaissé par Dieu : ce que Goebbels mettait très bien en avant en invitant le public à déambuler physiquement sur la scène de l’installation machinique à la fin de Stifters Dinge. Le spectacle se fait alors dans le corps du spectateur, plus que dans son regard comme l’affirmait Marcel Duchamp. C’est en tout cas en tant que corps menacé d’un crachat, corps congédié, corps « planté » par un rendez-vous manqué, puis renvoyé chez lui sans complaisance, qu’il se trouve, chez Croisy, convoqué et assigné. En faisant disparaître le corps du metteur en scène, Croisy inverse le geste de l’art performance qui consiste à avancer le corps de l’artiste en direction du spectateur : The Artist is present ? C’est en tout cas ce que feignent les performances de Chris Burden, Michel Journiac, Orlan, Franco B., Marina Abramovic fondées sur la présentation tonitruante du corps. Car il ne s’agit là que de feintise : la performance, souvent considérée comme art de la présence (chez Peggy Phelan dans les performance studies américaines, chez Joseph Danan en France) ne fait que mythifier la présence : un mythe du corps qui bien entendu, comme toute fonction symbolique, renvoie au corps absent de l’artiste.

Pour résumer, Rencontre avec le public simule non seulement la rencontre de l’évènement théâtral mais aussi la rencontre avec l’artiste, fantasme et paradigme de l’art contemporain que l’on voit apparaître avec Duchamp et les artistes dada, spécialistes des faux-fuyants dans l’art de la présentation de soi. Lorsque Croisy interpelle son public en lui déclarant qu’il assiste à une « merde », il réitère le geste duchampien de Piero Manzoni avec sa « Merde d’Artiste », un ready-made de 1961 où le corps de l’artiste n’est plus présent que sous sa forme digérée : évacuée.

Je pense que l’une des caractéristiques de l’art performance consiste à jouer sur l’espace manquant du corps de l’artiste plutôt que sur une scène de théâtre. Mais je pense aussi que toute scène de théâtre matérialise déjà le corps manquant du metteur en scène. Ce qui revient à dire que l’art performance et ses fictions de présence ne font que déplacer le paradigme du théâtre « hors du théâtre », en imaginant d’autres fuites, en déplaçant le « désir du corps de l’artiste » sur des territoires vierges. Cet absentement du metteur en scène, très appuyé et thématisé dans Rencontre avec le public, incite à penser que le spectacle de Croisy non seulement métathéâtralise le théâtre mais pointe aussi l’endroit liminal (Victor Turner), le « tiers espace » où le théâtre bascule dans la performance : ce qui a lieu au moment de la menace du crachat, qui déclenche la fuite des cinq acolytes (interprètes, éclairagiste et metteur en scène) à bord d’un taxi commandé sous les yeux du public. L’ouverture du sas opère un recadrage, une découpe qui crée un niveau supplémentaire de théâtre dans le théâtre en ouvrant sur la rue, et en laissant la salle à son devenir performatif, dans le vide incertain et indéterminant de la coprésence des spectateurs, livrés à leurs propres regards croisés et à leurs corps maladroits, serrés en rangs d’oignon. Ce moment performatif glisse alors dans l’espace quotidien du retour chez soi, dans un continuum entre le théâtre et la vie autorisé par le départ du metteur en scène. C’est le départ du « maître » qui rend au spectateur sa liberté mais une liberté problématique et ambivalente, comme l’a sous-entendu le spectacle qui rappelle à quel point les routines culturelles sont, précisément, conditionnées.

L’art performance occupe ainsi la place vacante de la mise en scène, ou plutôt ouvre-t-il au spectateur un espace d’occupation. C’est ce que mettent en œuvre les dispositifs de collectifs qui produisent un théâtre documentaire comme Rimini Protokoll ou bien encore Berlin, un groupe d’artistes anversois auquel nous emprunterons un exemple en commentant brièvement leur dernière création, Perhaps all the dragons (CentQuatre, 2014). Il s’agit bien là d’un dispositif au sens défini par Anyssa Kapelusz1, c’est-à-dire d’une forme volontairement située hors du théâtre et qui joue d’une ambivalence entre coercition et liberté du spectateur mis à contribution. Il semble impossible d’épuiser l’interprétation de Perhaps, qui se présente comme une « œuvre ouverte » pour 30 acteurs-spectateurs et sans metteur en scène. Le dispositif est constitué par une table ovale où se trouvent installés 30 écrans, où sont diffusés des enregistrements de différents contributeurs venant du monde artistique, scientifique, religieux, entrepreneurial, de « vrais gens » sélectionnés dans le monde entier, et qui racontent des « histoires vraies ». L’acteur-spectateur reçoit en début de parcours une enveloppe personnalisée qui lui indique les cinq étapes de son parcours : cinq rencontres avec cinq personnes derrière un écran, censées mettre en œuvre la théorie des « six degrés de séparation ». L’ovale métaphorise non seulement la fiction d’universalité du « small village » (encore des corps serrés...) mais aussi la place vide du pouvoir délégué à une démocratie d’émetteurs et de récepteurs. À la fin de la performance, la caméra effectue un zoom arrière, laissant voir les « vrais gens » dans un décor de théâtre commun qui simulait pour chacun une région géographique éloignée. Le dernier signe sera théâtral : chaque contributeur enregistré effectue un salut final – un effet brechtien somme toute très classique de monstration de l’artifice, qui renvoie la performance... dans le théâtre. Ce faisant, le zoom arrière fait réapparaître la présence absente, oubliée du metteur en scène : un corps disséminé dans les trente acteurs-spectateurs et dans les trente personnes filmées.

Comme l’a montré Stanley Fish dans sa célèbre théorie des « communautés interprétatives », le cadre institutionnel s’avère décisif quant au classement générique de l’objet interprété : théâtre surcodifié glissant vers la performance dans le cas de Rencontre avec le public, dispositif participatif de performance glissant vers le procédé de distanciation théâtrale dans le cas de Perhaps all the dragons. Dans les deux cas, l’ouverture de l’interprétation est déclenchée par l’absence du metteur en scène – en mineur, simple régisseur destiné à s’échapper du plateau dans le cas du spectacle de Thibaud Croisy, place vide laissée au centre du dispositif annulaire de Perhaps. Dans les deux cas, cette « relâche » (par référence au ballet instantannéiste de Francis Picabia, René Clair, Erik Satie et Jean Börlin de 1924) substitue au corps absent du metteur en scène le corps disséminé des corps réflexifs et juxtaposés, constitutifs du public de théâtre.

Isabelle Barbéris, 2013

Paru dans Sobre o corpo

[1] Usage du dispositif au théâtre : fabrique et expérience d’un art contemporain, thèse sous la direction de Joseph Danan, soutenue en 2012, 374 p.